近代日本的“国语”:作为制度的语言与“想象的共同体”

当然,这里并不是说,以前的日本人没有“语言”这样一种交流沟通的手段,而是说,他们所说所写的内容究竟是什么“语言”,大家莫衷一是。例如,1872年,时任驻美辨务使的森有礼(1847-1889)给耶鲁大学的著名语言学者惠特尼(W.D.Whitney,1827-1894)的信中讨论了日本“语言贫瘠”的问题。他提到,现在日本使用的语言是the language of Japan(日本的语言),而不是Japanese(日语)。在the language of Japan中,既有Japanese又有Chinese(汉语),他们处在一种“无秩序的混合状态”,“(日本的)书写文字的文体是与汉语相同的。我们的所有教育机关都在用中国典籍……如果不借助汉语,就无法学习我们的语言,也无法在交流中运用我们的语言”。此外,由于“日本的口语不适合日渐增大的帝国的人民的需求”,且“现在日本使用的书写语言与口语之间完全没有关系”。“我们贫瘠的语言,注定要陷入被英语支配的命运”。于是,他建议日本人放弃the language of Japan,改学英语。

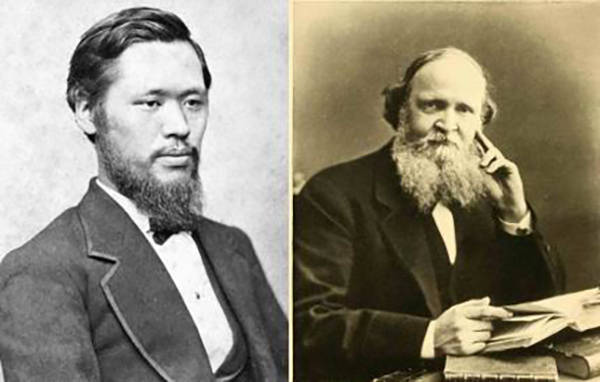

森有礼与惠特尼

后来的国语学者经常指责森是无视民族感情,放弃国体的全盘西化论者。但学者李妍淑敏锐地指出,这种批评出自于一种错位的历史语境。即,在森的语言观中“隐藏着极端的合理主义”,他并“没有成为顺从的英语崇拜者”,而是提出“为了方便日本国民的使用,建议剔除英语中所有的不规则性”。这就无怪乎后来的研究者认为,森有礼“与其说是日本国语废止论,不如说是英语废止论。他总共8页的信中,有6页都不是关于日本语的,而是在攻击英语”。在森看来,语言仅仅是一种交流工具,而不像后来的国学者认为的那样,是一种民族精神的体现。

但是,并非所有对森的批评都毫无道理,在英国留学的马场辰猪(1850-1888)就警惕用英语取代日语的做法。他认为,这会产生因语言壁垒而区隔出的社会阶级的分裂。“国民中的富裕阶级因为不像贫困阶级那样被不断地束缚在日常的工作中,所以他们有更多的时间用来学习语言。如果国家政务,甚至社会上的交流都是用英语进行,下层阶级就会从与国民全体有关的重要事情中被驱逐……如果这样的话,须两者团结的一体化行动就变得不可能了。统一为一体时产生的优势也会完全丧失。”就某种意义而言,辰猪的指责可谓一语中的,那就是“拒绝让语言成为社会性统治工具,而应该致力于支撑起政治民主主义的语言民主主义的实现”。他自己就亲自编写了近代史上第一部《日本语文典》( An Elementary Grammar of the Japanese Language,1874),试图系统性地整理日语的文法与词汇,否认了森所谓的“日语是无规则的劣等语言”的看法。

马场辰猪与二叶亭四迷

然而,讽刺的是,“马场辰猪虽然说话时用日本语,却从不用日本语写作。写作时使用的语言是英语”,“无论是在伦敦留学或在美国流亡时期写下的书物和小册子,还是在流亡之前已开始写的《马场辰猪自传》,都是用英语著述而成的。另外,在伦敦时的日记,甚至在日本所写的日记也都是用英语写成的”。这是因为,辰猪自幼在长崎的英语传习所学习,其知识性教养几乎全部来自“英学”,欠缺其他知识分子那样的“汉学”素养的缘故。而当时日本“言文不一致”,口语无法成为书写语言,导致辰猪不得不使用英语写作。

事实上,那种由于语言问题而导致的社会阶级的分裂,并非采用英语以后的事情,而是辰猪生活中正在发生的现实。只不过,这里的“统治性语言并不是指英语,而是汉文”。“批判森有礼的英语采用论的马场辰猪,却只能用英语写作,这样的悖论不折不扣地、象征性地反映出当时日本的语言状况”。这也并非是辰猪个人的尴尬,而是整个明治初期“日本语”的局限性所导致的普遍性问题。据说,二叶亭四迷(1864-1909)在创作小说《浮云》(1887年)时,每当“他写小说每次遇到词不达意的情况时,实际上是首先用俄语写出来,然后反过来将其翻译为日本语口语体的”。

二

当时the language of Japan的“言文不一致”主要体现在三个方面:其一是“言”(各地方言,各个阶层的用语)不一致。其二是“文”也不一致,有“和文体、汉文欧文直译体、方言体、汉文体”共四种文体。其三是,究竟是让“言”与“文”一致还是让“文”与“言”一致也争论不休。如此看来,安德森所谓的“语言本身的同一性”是“语言共同体的同一性”的保障是不存在的。正如柄谷行人指出的一样,这种状态是“民族国家”草创期的普遍状况。“在法国革命的当时,于法国国土中讲法语的人只有40%左右。那以后,伴随国家教育制度的确立法语得到了普及,以至各种各样的方言口语遭到了驱逐”。法国于1635年为了“给国语提供明确的规则,使之纯正化而变得雄辩且使之成为可以用于艺术和学问的语言”设立了法兰西学院。而在日本,这得等到1900年文部省设立的“临时国语调查会”。

国语调查委员会,1902年11月

在文学上,由于最早主导“言文一致”的小说家是东京出身的二叶亭四迷、山田美妙(1868-910)、坪内逍遥(1859-1935)、尾崎红叶(1868-1903)等等,因此“以东京话为基础的小说的言文一致体,成了向地方传达东京话的媒介”。这一点,从下一代的文学创作者,即1870年代出生于地方富豪世家,来东京上私立大学(东京专门校,即早稻田大学)的“私小说”作者群体中可以看出这种影响力。加藤周一指出,他们“没有一个是江户或大阪町家出身的,也没有一个是继承德川时代的武士知识阶层(儒家或医家)的系统的。也就是说,他们是在肩负德川时代以来的文化传统最薄弱的环境中成长起来的”。如果没有“言文一致”这样一种表达工具,他们便不会有文学创作的机会。

但小森阳一认为,以上这种“近代文学史”的一般说法“排除了《大日本帝国宪法》发布前那段把铅字媒体绝对局限于消费层面的速记讲谈及速记相声的历史”。“与二叶亭四迷的《浮云》及山田美妙的《武藏野》在话语市场的流通程度相比,三游亭圆朝(1839-1900)的速记单口相声及松林伯元(1854-1919)的速记讲谈在市场所占的份额要远远大得多”。“作为娱乐消费主体的汉字媒体,通过讲谈、单口相声的速记文打开了市场。但是,它们并未特别意识到所谓的‘言文一致’,它们只是在以故事娱乐读者。然而,‘速记文’这种新型记录系统会使人产生错觉,从而认为活生生的声音就在文章的背后。对知识分子而言,这一表记体系使得他们对一种以欧美为典范的,‘文明’与‘ 进步’名义下的‘言文一致’持有某种幻想”。

事实上,以上不论是哪一种“言文一致”,都与当时的日本“帝国”意识同步成长了起来。1901年,帝国教育会已经明确指出,“言文一致是与西欧列强相竞争时的语言武器”。“欧洲各国在三百年前从拉丁语的支配中脱离,实行了言文一致,所以踏上了‘文明开化’、‘富国强兵’之路。”与此相对,“朝鲜、女真、契丹、满洲、蒙古”没有做到言文一致,所以“国运倾颓,国势贫弱,国家或衰或亡”。“言文一致是学制改革的先决问题”,应该“立即设立国语调查会,将言文一致作为国家的事业来实行”。“言文一致”被正式纳入国家制度建设的一环。

1884年的“东京专门校”

根据安田敏朗的研究,近代日本语的形成大致是按照“写明白”(書いてわかる)、“听明白”(聞いてわかる)、“说明白”(話してわかる)的顺序进行的。如果“言文一致”是统一书写语言的话,那么“听明白”与“说明白”就是对统一口语的要求了。相对于需要通过教育与学习来获得的“书写”能力而言,“听说”正如走路一样,可以说是人类的一种“自然”的行为。也正是由于其过于“自然”,所以政治权力对它的干涉相对而言也愈发困难。直到1925年广播在日本被普及以前,国家对“声音”的管制作用十分有限。这就导致了“声音”的地域、阶级差异难以消弭。甚至是在帝国议会开会的时候,议员之间也发生过因为方言而难以沟通的问题。正如语言学家神保格(1882-1965)所指出的一样,“谈到日本语的声音,昭和之御代尚且是各地方言处于一种语言上的群雄割据,封建的各地分立的状态”。首先意识到这一问题并采取有力对策的是从德国留学归来的上田万年(1867-1937)。

受到欧洲语言学的影响,上田指出,“是因为声音才有文字,而非先有文字后才有声音”,“目前为止尚未有人加以整理的国语,必须经由日本人之手完成,国语整理,可谓一切文化之源泉”。1895年,上田做了一场题为《关于标准语》的讲座,首次将“标准语”(standard language,Gemeinsprache)的概念介绍到了日本。“与所谓的方言不同,全国国内到处、所有的地方都可畅通,带有可让大部分人理解之效力”,“在一国之内作为模范被使用的语言”。那么是什么样的语言可以成为“标准语”呢?他指出,“现如今的东京话应具有享有其应有的名誉之资格”。 在1904年,这一提案被明确地记载进《寻常小学读本编纂趣意书》中。

安田敏朗指出,“标准语”问题的产生,是近代日本以甲午战争胜利为契机,为了重塑日本国家主义而催生出的“大规模交流的欲望”。与此同时,则是民族主义语言观的滥觞。正如上田写道的一样,“语言对于说这种语言的人来说,正如血液所展现出的肉体上的同胞之关系,精神上的同胞用日本语来作比的话,可以说日本语是日本人之精神的血液。日本的国体让以这一精神的血液为主维持着的日本的人种最强悍最永久地保存下来”,“国语是帝室之藩屏,国语是国民之慈母”。

上田万年及其在德国莱比锡大学的结课证明

一方面,“方言”被视为是危害“国语”=“国家统一”的障碍,必须从学校或者政府机关排除出去,被严格地限定在家庭等私人领域。但另一方面,由于既然创造了“国语”这样一种虚拟的观念,那么为了彰显“日本精神”,追溯其古老的历史文化传承又显得尤为必要。因此,某些“方言”开始被假想为历史上存在过的“声音”。例如方言学者东条操(1884-1966)认为八丈岛的方言是奈良时代留下的“声音”,而琉球的方言则是在室町时代从本土方言中分离出去的。

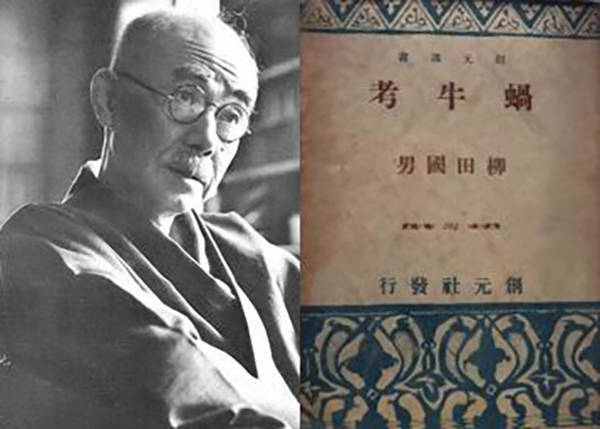

“方言”不仅在时间上可以被民族主义思想利用,在空间上也是如此。后者的代表学则是柳田国男在《蜗牛考》(1927)中提出的所谓“方言周圈论”。柳田“通过采集各地‘方言’中表示‘蜗牛’意味的词语发现了该词语分布是以京都为中心按同心圆状排列的情形。即,在政治、文化中心使用着的语言,越是向历史更为崭新、越是周边、边境的地域推行,越是会留下古老的印迹,从而表明‘方言’的地理性、空间性分布可以通过表示一个词语历史变迁过程的共时性对其通时性予以方法论上的表述”。

小森阳一就此评论道,柳田通过将这种“社会进化论性质的优劣关系导入中央与地方之间,实际上仅仅作为人工制造的、作为中央语的标准语君临了上位,而‘方言’似乎变成了下位语言”。这种理论“一方面作为表现现代民族国家中央集权的装置,使通过‘标准语’进行的‘方言’矫正运动正当化,并成功地使它同语言的发达结合起来。另一方面,通过设定在周边、边境等区域存续着曾经在中央使用过的语言的痕迹,在此前提下证明中央与边缘之间的连续性与同一性”。

柳田国男与《蜗牛考》初版

如果说“方言”是在“异时空”中残留的“国语”的话,那么在“同时空”中出现“异质性”语言体系,例如“敬语”则作为“国语的特殊性”=“国体的神圣性”来表述的。1942年国民学校第六学期使用的《初等科国语》中这样写道,“通过使用敬语,我们可以准确地表述尊敬与谦逊之意。事实上这是我国语的一大特色,世界各国语言中都没有此例。古来我国民以皇室为中心为了表达至诚之心,使用最上等的敬语……在我国敬语如此发达,无外乎是我国往昔的良风美俗在语言上的反映”。

三

正如长志珠绘指出的一样,想要指责以上叙述中的“国家(民族)主义”思想并不难,但更值得关注的是,近代“国语”思想中同样蕴含着的近代科学主义精神。与动不动就将“言灵”(一种基于“神国”观念的语言观,认为语言中潜藏着神灵)挂在嘴边的“古学派”国语学者不同,上田等自认为自己是“科学派”。“古学派是以我国从来的国学者为主,在和学者、皇学者、古典学者、皇典学者等奇异的名称之下,调查研究本国的语言,或者说试图去做此研究的人”,而“科学派”是“我国最新的学派”,其任务是“广泛收集各国的国语,做出比较、进行分类,确立其因果关系,考察探究语言的起源、语言的种类、语言的发达及其阶级规则等”。

上田的问题意识与方法论无疑来自于德国的“青年语法学派”。与传统的将希腊语、拉丁语作为对象的古典文献学不同,“青年语法学派”是“以‘东洋’的语言——梵语的语法组织作为印欧语言研究的参照系,而且将这种没有文学传统的‘野蛮’语言的研究与古典研究放置在同一价值上,这是与信奉人文主义传统的古典文献学学者所秉持的精神相悖逆的”。

1900年,东京帝国大学设立“博言学”(语言学)讲座之际,上田提出了具体的研究目标:“帝国大学语言学的研究对象是北方经高丽Corea的满洲语,经中国Chinese的西藏、印度、阿伊努语Ainu,南方的马来Malay、伯尼西亚Polynesia等语言”,“我大学语言学之讲座,研究东洋语言Oriental Philology”,且在此基础上“确定我日本语之地位”。此后,上田的学生几乎全部沿着这个目标展开了自己的学术生涯:桥本进吉(1882-1945)是古代日语,小仓进平(1882-1944)是朝鲜语,伊波普猷(1876-1947)是琉球语,金田京一助(1882-1971)是阿依努语,后藤朝太郎(1881-1945)是汉语,藤冈胜二(1872-1935)是满语与蒙古语,小川尚义(1869-1947)是马来、伯尼西亚语的研究者。

然而,这种看似“科学的”比较语言学也有强烈的意识形态动机。萨义德就曾指出,在近代欧洲,所有的“东方学家”(Orientalist)都是从比较语言学领域进入这个领域的。印欧语系的发现直接推动了近代欧洲学术体系的形成。在19世纪,构成种族主义理论支柱的三大学科分别是人类学、颅相学以及比较语言学。当然,日本的“东洋比较语言学”研究也与其现实的帝国政治利益直接关联。例如伊波普猷对比日语与琉球语得出的结论“日琉同祖论”强行将日本吞并琉球解释为“祖国的统一”,而“日韩合并”(1910)之际,金泽庄三郎提出的“日鲜同祖论”也是基于“语言学”上的事实,将日本殖民朝鲜半岛的行为合理化。“比较语言学”同样地为大日本帝国的扩张提供了“科学”的论证。

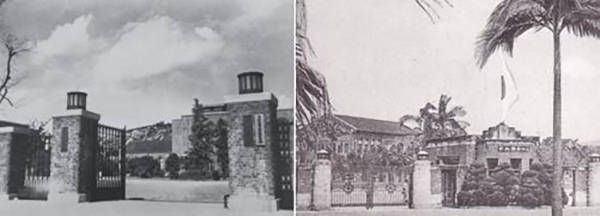

事实上,在很长一段时间内,东京帝国大学是唯一设置“语言学讲座”的学术机构。例如,京都帝国大学在1897年成立,但“国语国文学科”的设置则要等到1908年。此外,东北帝国大学(1907)、九州帝国大学(1910)、北海道帝国大学(1918)在成立之初,不要说是“语言学”,关于文学、政治、经济的一切学科均未设置,这些“帝国大学”的目的显然是为了战争工业而进行学术研究。另一方面,日本在殖民地设立的“京城帝国大学”(1924)与“台北帝国大学”(1928)则一开始就设置了“国语国文学讲座”。“国语学”的殖民性是不言而喻的。

“京城帝国大学”与“台北帝国大学”

但是,这里值得关注的是,“国语”对于近代日本“民族国家”及其殖民地而言,具有双重殖民性格。一方面,正如西川长夫指出的一样,“国语”是作为“民族”的文化统合工具而形成于近代日本之中的。作为一种高效率的动员工具,“国语”起到了幻想出“民族”统一感与均质感的作用。正如上田万年在解释“国语”时指出的一样,“如果有大的灾难来袭,只要有如此的语言,四千万同胞无论什么时候听到声音,无论在哪里都会奔赴相助,鞠躬尽瘁。所以当喜讯传来时,千岛也好,冲绳也好,一齐响应。如果在国外听到这样一种语言,那么它是一种音乐,一种天堂的福音”。

西川长夫的“国民国家论”批判

但另一方面,这种“高效率的动员工具”对殖民地人,例如朝鲜半岛人和中国台湾的人而言则是“近代化”与“文明化”的象征。但正如若林正丈指出的一样,殖民地的台湾人“所追求的现代化(modernity),虽然最终是西欧的现代文明,并非日本文化”,“但接近西欧现代文明的最快最方便的手段,却是在殖民地教育中半强制性地接受近代日本语的阅读能力”。而日本在“殖民地有选择性地导入的现代化,是作为一种高效率的统治工具和支配殖民地人的权力手段被利用起来的。那种接近现代化的方式,明显是对被殖民地人的不公平”。

在朝鲜半岛同样也存在这种“现代性的诱惑”。韩国学者南富镇就曾指出,在1930年代的小说中,“作为说日语的主人公的朝鲜人,这样一种设定存在着与国策和思想性不相关的浪漫的风俗性要素……那是一种不自觉的群众性欲望的投射,被假想为殖民地最为普遍的现实。换言之,那不是靠宗主国严苛的政策创造出的殖民主义,而是被殖民者一方由大众欲望创造出来的结果”。 根据1918年朝鲜总督府的调查,朝鲜半岛的真实现状是,“男性的98.204%,女性的99.766%”是无法使用“国语”交流的人。

但是,日本的“国语”的动员机制却被保留在了殖民地朝鲜。换言之,朝鲜总督府的“国语”并不是作为一种具体的“语言”(日本语),而是作为一种制度被朝鲜利用。朝鲜早在1921年就成立了“朝鲜语研究会”(1931年改为“朝鲜语学会”),并且模仿明治日本做了大量的辞书编撰、方言调查、标准语制定、正书法设定、文字普及等工作。其中心人物崔铉培(1894-1970)的《方言采集手帖》(1936)是参照日本学者东条操的《简约方言手帖》(1931)。李熙昇(1896-1989)的《关于标准语》是参照上田万年的同名论文,而《语言与民族》(1946)则是参照了山田孝雄的《何谓国语》(1941)。按照安德森的理论来说, “民族主义”这套“电力系统”一旦被发明出来就可以被无限地利用与复制。事实上,日本的“国语民族主义”同样是复制近代德国的产物。上田万年的《关于标准语》(1895)参照了保罗的(Hermann Otto Theodor Paul,1846-1921)的《语言史原理》( Prinzipien der Sprachgeschichte, 1880),而保科孝一的《方言采集薄》(1904)则是参考了贾柏莲孜(Georg von der Gabelentz,1840-1893)的《方言录音考》( Handbuch zur Aufnahme fremder Sprachen,1892)。

1935年1月,朝鲜语标准语查定委员会

1942年,朝鲜总督府开始以违反《治安维持法》为由取缔“朝鲜语学会”,断定其为“在文化运动的假面下养成与施行朝鲜独立之团体”。对于率先采取“民族国家”体制达到“富国强兵”的帝国日本,且通过实施“同化”政策以压榨殖民地的朝鲜总督府而言,朝鲜想利用同样的“国语民族主义”以反抗其统治,是绝对无法容忍之事。

参考文献:

李妍淑,《作为思想的“国语”:近代日本对语言的认识》,王晴译,三联书店,2022年。

安田敏朗,《国語の近代史:帝国日本と国語学者たち》,中央公論新社,2006年。

柄谷行人,《日本现代文学的起源》,赵京华译,三联书店,2003年

小森阳一,《日本近代国语批判》,陈多友译,吉林人民出版社,2011年。

本尼迪克特・安德森,《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海人民出版社,2005年。

爱德华・W・萨义德,《东方学》,王宇根译,生活・读书・新知三联书店,2007。

加藤周一,《日本文学史序说(下)》, 叶渭渠、唐月梅译,外语教学与研究出版社,2011年。

長志珠絵,《近代日本と国語ナショナリズム》,吉川弘文館,1998年。

尹健次,《民族幻想の蹉跌:日本人の自己像》,岩波書店,1994年

酒井直樹,《死産される日本語・日本人:日本の歴史地政的配置》,新曜社,1996年。

南富鎭,《文学の植民地主義:近代朝鮮の風景と記憶》,世界思想社,2006年。

西川長夫,《植民地主義の時代を生きて》,平凡社,2013年。

若林正丈,《台湾ナショナリズムと忘れ得ぬ他者》,《思想》(957),2004年1月。

清水康行,《上田万年の欧州留学に関する記録》,《日本女子大学紀要》(61),2011年。

松塚俊三,《国民国家論と世界史》,《立命館言語文化研究》(第27号第1期),2015年10月。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。