惠斯勒逝世120周年︱西方艺术史上的伟大孤独者

詹姆斯·惠斯勒

作为西方艺术史上最伟大的孤独者之一,詹姆斯·惠斯勒以其对现代艺术的革命性理解和实践而超越了他所处的那个时代。尽管他的名字与19世纪后半期欧洲几乎所有的艺术运动和艺术流派都连在一起,但他却绝不属于其中的任何一个。在法国,惠斯勒曾与现实主义大师库尔贝学习绘画并交往,是诗人波德莱尔的朋友,在以爱德华·马奈为首的所谓“1863年的一代”中占有一个重要的位置,为马拉美所推崇并被视为象征主义者的同道,还给过雷诺阿一些忠告并作为贝尔特·摩里索的座上宾而发表了其著名的讲话,从而影响了印象派绘画。在英国,他早年与罗塞蒂和史文朋过从甚密,为拉斐尔前派增添了不同的内容,并对唯美主义作出了重大贡献。尤其值得一提的是,惠斯勒是最早欣赏和收集日本版画和中国瓷器的艺术家之一,并几乎凭一己之力将日本风和中国风引入英国。然而,无论作为一个“波西米亚人”还是一个现代艺术家,抑或“现代生活中的英雄”(波德莱尔语),惠斯勒始终无法融入他所身处的文化环境,而成为一个“边缘人”。或许,正是这种始终游离于各种艺术潮流之外的个性,让这颗注定耀世的冉冉之星在现代艺术的前夜缓缓升起,并卷入了那场象征新旧艺术观对峙的“世纪诉讼”。待浮华散尽,尘埃落定,这位“为艺术而艺术”的踽踽独行者依旧吟唱着那首孤独的“波西米亚狂想曲”。

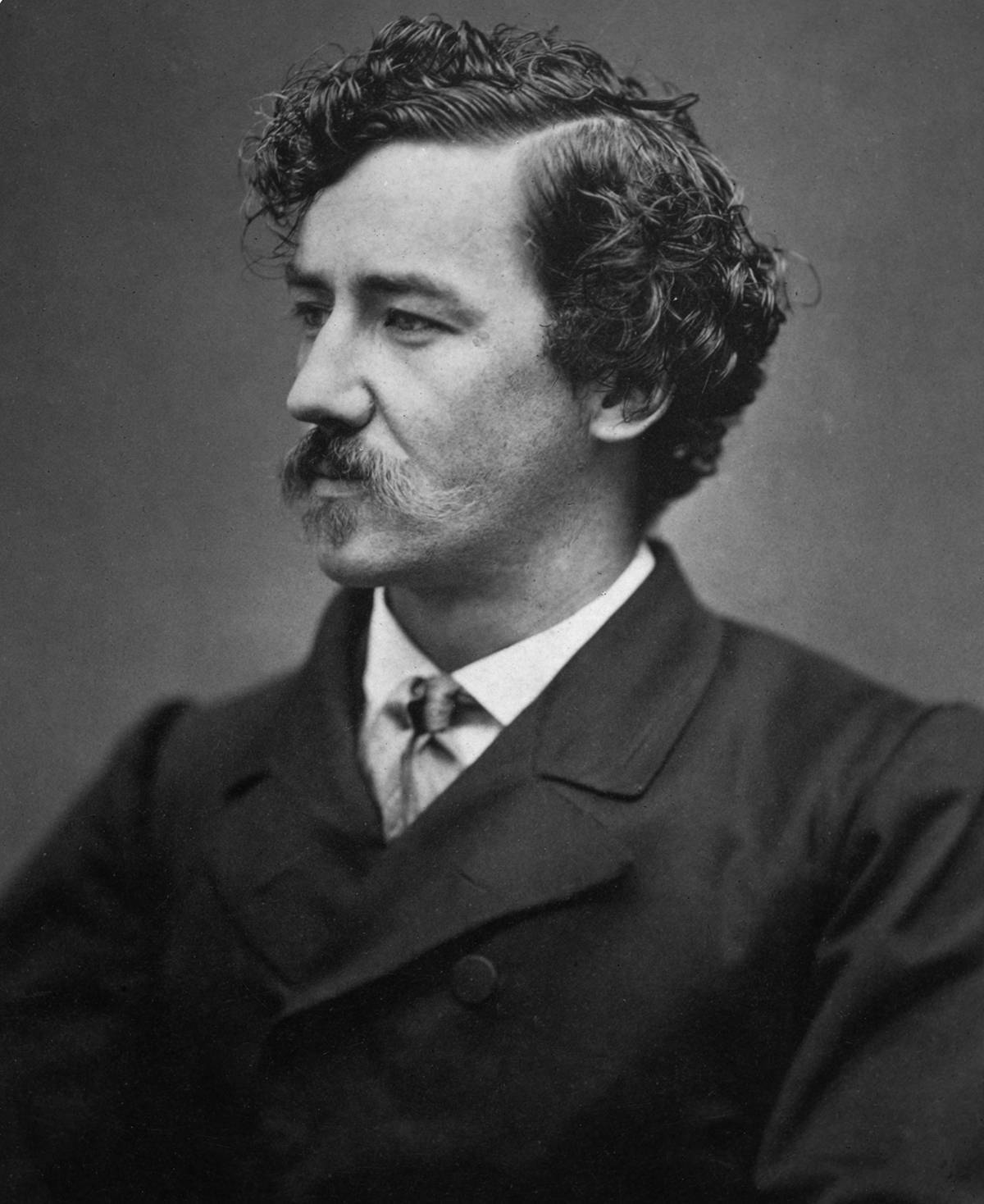

惠斯勒肖像

现代艺术的前夜

1834年,惠斯勒出生于美国马萨诸塞州的一个土木工程师家庭,八岁时随全家迁居俄国圣彼得堡,在那里的帝国美术学院接受了基础艺术训练。1855年,21岁的惠斯勒远赴巴黎入格莱尔的画室,并在世界艺术之都结识了库尔贝、马奈、德加等人。在长期的艺术训练和熏陶下,惠斯勒打下了坚实的绘画基础,同时吸收了日本版画的手法,尤其注重在色彩中表现某种“音乐效果”。后来,在他著名的演讲《晚间十点钟》(1885)里,惠斯勒提出了一系列在当时的艺术界堪称惊世骇俗的观点:

艺术是独立于所有哗众取宠的把戏之外的——它卓然独立,仅仅诉诸艺术家的视觉和听觉,而全然与一切外在的情感——如献身、怜悯、爱恋、爱国主义,还有高尚等等毫无关系。这也就是为什么我坚持把我的作品叫做“变奏曲”与“和声”。

在大自然的色彩和形体中,就蕴涵有绘画的所有因素,就如在键盘里有着音乐的全部音符……就如音乐是有声的诗一样,绘画是视觉的诗,对于千百万声音和色彩的和谐来说,题材是无能为力的。

要知道,一直以来艺术界和批评界所宣扬的是一种完全相反的论调,以约翰·罗斯金为代表的艺术批评界主张美术与劳动和社会生活相结合,这种艺术思想不仅影响了维多利亚时代人的生活方式,而且对当时及后来的美学乃至社会思想都产生了深刻影响。作为英国公众鉴赏趣味的独裁者,罗斯金以其闪光、热辣的批评语言著称于世。在他看来,如果一件艺术作品如果没有提供道德方面的答案,那么就是毫无价值的,公众必须在社会、经济、政治语境中认识艺术现象,随着这一观念的逐渐加强,他后期从艺术批评转向社会批评。

然而,历史的车轮已经来到了19世纪下半叶,英国率先进入工业时代。伴随着资本主义的发展,艺术市场在悄无声息中逐渐形成,现代艺术的前夜已然到来。在此,人类艺术史的一个重大转折出现了,以往旧有的学院沙龙体制开始慢慢转向全新的商业-批评体制,现代的自律艺术界逐渐取代传统的他律艺术界,艺术开始摆脱所有外在于它的东西而转而关注其自身,艺术结构的形式-内容辩证法的重心由内容转向了形式。于是,“为艺术而艺术”以及将艺术家视为“独创性天才”的艺术观开始建立。当然,这种看似不食人间烟火的全新观念依然需要现实的土壤,艺术家失去了赞助人的庇护,他不再为满足赞助人的趣味进行创作,而需要依靠匿名的市场来生存。

在此,惠斯勒这种强调“通感”的艺术形式革新的追求以及“为艺术而艺术”的理念,与罗斯金所代表的重视内容摹写的传统审美以及“为人生而艺术”的旧有观念发生了剧烈的碰撞和冲击。而且,两人对于人类古代艺术的看法也截然不同,罗斯金曾以他一贯的高傲口吻说道:“纯粹的和有价值的古代艺术只存在于欧洲,美洲没有,亚洲没有,非洲也没有。”作为维多利亚时代审美趣味的代言人,罗斯金代表着大部分优越感十足的“欧洲中心主义者”;而热衷于收集日本版画和中国瓷器的惠斯勒却乐于向前看和向外看,这让他能够超越传统、流派乃至文化的羁绊,突破“欧洲中心主义”的藩篱,以一个“边缘人”的身份引领了无数艺术潮流。

一方是恃才傲物、锱铢必较、放荡不羁、离经叛道的“波西米亚人之王”(惠斯勒的朋友杜·摩里埃曾以惠斯勒为原型创作了一部小说,其主人公西尔贝被称为“波西米亚人之王”),一方是目空一切、名震四方、保守谨严、高度权威的“美的使者”(罗斯金在英国被人称为“美的使者”长达50年之久),双方秉持着各自的艺术信条绝不动摇。于是,似乎是冥冥之中注定一般,在那个现代艺术的前夜,一场火星撞地球般的“世纪诉讼”即将来临,它可以视为象征现代艺术诞生的第一个极为精彩的注脚。正是在此意义上,我愿意将詹姆斯·惠斯勒称为“现代艺术第一人”。

世纪诉讼:两种艺术观

无论是在当时,还是后世,这场发生在1878年的著名诉讼案都掀起了巨大的波澜。前一年,罗斯金在看到惠斯勒的作品《黑与金的夜曲》(1874)后感觉受到了侮辱,于是他在《命运,持棒者》杂志发表了一篇指名道姓、言辞尖刻的评论:“为惠斯勒先生本人起见,同样也为了保护买主,库茨·林赛爵士不应该同意让这些作品进入画廊,该画作者缺乏修养的做作近乎存心欺诈。以前,我曾经见到过、也听说过伦敦佬的厚颜无耻,但从没料到会听说一个花花公子向公众脸上泼了一罐颜料,还向他们索要200个金币。”在这篇火力全开的评论中,罗斯金首先指责了艺术家的道德,说他“缺乏修养”、“存心欺诈”、“厚颜无耻”,然后攻击他的画“向公众脸上泼了一罐颜料”。

惠斯勒《黑与金的夜曲》(1874)

同样恃才傲物的惠斯勒哪里受得了如此这般公然的羞辱和攻讦,他一怒之下向法院提起了诉讼,控告批评家诽谤,并要求罗斯金进行公开道歉。于是,便有了罗斯金代理律师和惠斯勒这段著名的对白:

律师(罗斯金代理):《黑色和金色的夜曲:降落的烟火》的主题是什么?

惠斯勒:这是一幅夜景,表现夜里克里蒙花园的焰火。

律师:不是克里蒙花园的景色吗?

惠斯勒:如果真是花园景色,恐怕观众就失望了。这是艺术改编(arrangements),因此我将之称为“夜曲”……

律师:这幅画你画了多久?

惠斯勒:可能几天吧,一天动笔,另一天完成。

律师:就两天工作,你(居然)要价200几尼(老金币)?

惠斯勒:不,画的价格包含了我用一生获得的知识。

当总检察长问惠斯勒是不是不赞成批评时,这位桀骜不驯的艺术家进一步发挥道:“如果一个人终生从事他所批评的那门科学的实践,那么,我并非不赞成他关于技巧方面的批评。但是,一个并非这样度过一生的人,我就几乎不理睬他的见解。”这番反击令总检察长灰头土脸,但他还是继续发问,要惠斯勒指出这幅画美在什么地方。惠斯勒轻蔑地回答说他不能指出,正如音乐家无法让聋子的耳朵听见音符。

最终,惠斯勒凭借一己之力打赢了官司。虽然对于画家来说这是一场艰苦的胜利,他以差点让他破产的代价,得到的赔偿只有一个法辛(还不到一个便士),但是惠斯勒的陈述无疑宣告了全新艺术观的诞生。在惠斯勒看来,一幅称得上艺术品的绘画只和绘画本身的线条、形体以及色彩有关,其价值和外在于它的任何东西都无关。而反对者却认为绘画首先要有构图和细节描绘等基本要素,其价值在于表现真实、表现美、对人们的生活有道德指引作用。在此,惠斯勒声辩他是为了一生的学识才要200个金币,也就是他要打破根据劳动来给艺术家付费的旧体制,呼唤根据艺术家的才华来付费的新体制。

其实,围绕《黑与金的夜曲》巨大争议的背后,还隐藏着一个更为关键的问题:一件作品如何获得艺术品的资格?以往那种依赖艺术理论的氛围和艺术史知识的判断,已经不能适应现代艺术飞速发展的步伐了。对此,惠斯勒已经准备了一整套艺术理论,其核心便是“为艺术而艺术”。至于艺术史的知识,也就是说要为这幅作品在艺术史的脉络中寻找一个恰当的位置。如果细察《夜曲》的创作过程,不难发现它和日本版画有着深刻的内在联系,惠斯勒和法国的印象派画家们一样,从日本版画中受到启发后找到了自己的艺术语言。同时,惠斯勒在处理画面上的光线、色彩时那种朦胧的表现手法和最受罗斯金推崇的透纳很接近,后来两人都被视为印象派先驱。然而令人不解的是,为何年轻时以推崇透纳而著名的批评家后来却无法接受惠斯勒。

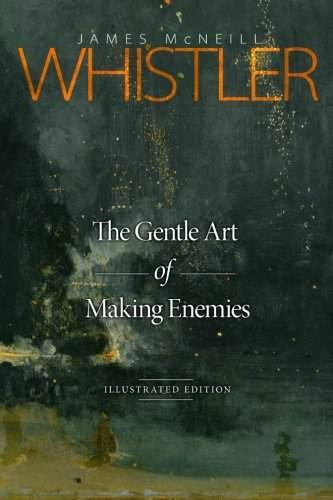

惠斯勒《树敌雅术》(The Gentle Art of Making Enemies)

无论如何,这场被称为“英国唯美主义运动发展史上的里程碑”的世纪诉讼成就了现代艺术的分水岭,以罗斯金为代表的“为人生而艺术”的艺术观,逐渐被以惠斯勒为代表的“为艺术而艺术”的艺术观取代。后来,惠斯勒将这场精妙绝伦的世纪诉讼记载进《树敌雅术》( The Gentle Art of Making Enemies,1890)一书,他以个人濒临破产的巨大代价,不仅让罗斯金的艺术地位一落千丈,更让其所代表的传统艺术观沦为一种过时的产物。就这样,一个唯美主义的艺术新时代已然到来。

艺术与金钱

艺术与金钱是一个永恒的话题,并在不同的时代呈现出各自复杂而深刻的关系,而在惠斯勒的一生中,这种关系被演绎到了极致。1864年,深受东方艺术影响的惠斯勒创作了《玫瑰与银色,来自瓷器国的公主》,第一次在其画作中出现了日本和中国的物件,这种对日本浮世绘和屏风画的装饰化手法的迷恋将贯穿于他的创作生涯。画中的公主是希腊将军的女儿Christine Spartali,她在黑色的和服外面穿着一件中国风格的粉色袍子,地毯是从拉斐尔前派艺术家罗塞蒂那里借的,惠斯勒靠着自己和朋友的物件收藏,像拼图一般描绘着他对东方的想象。尽管这位希腊将军拒绝接受这幅订制的画作,并将之斥为“疯癫的幻想”,但惠斯勒即将迎来他人生中的第一个巅峰时刻,他将创作一件永垂不朽的艺术品。

惠斯勒《玫瑰与银色,来自瓷器国的公主》(1864)

1867年,一位名叫弗雷德里克·雷兰的中产阶级新贵出现在惠斯勒的世界中,出身利物浦普通人家的雷兰凭借着自己的勤奋和野心,成为了一位船运大亨。与一般的暴发户不同的是,雷兰热爱东方艺术,雅好音乐,还借生意之便收藏了大量来自中国的青花瓷。两人在艺术鉴赏上的众多共同之处让彼此成为了朋友。原本雷兰只是将为家族成员绘制肖像画的订单给到惠斯勒,但随后人生的一件意想不到的事成就了他一生的代表作。原来,建筑设计师托马斯·杰基尔在接手雷兰委托的孔雀厅室内设计任务不久后突然精神崩溃,即便如此,因为所有的装饰设计已接近完成,雷兰便放心地交给惠斯勒接手剩余的部分。然而,这位超级任性的艺术家却自行其是,生生创造出了一件令人瞠目结舌的革命性作品,通过这件作品,他将属于自己的“波西米亚狂想曲”演绎到了最高潮。

原来,惠斯勒在杰基尔离开后擅自对餐厅装修做出了重大改动,他竟然把整个房间都漆成了金色和蓝色,以至于完全覆盖了雷兰重金购得的墙纸。同样大胆的是,惠斯勒竟然将整个天花板全部敲掉重做,他认为金色与蓝色的协奏才与青花瓷更加搭配,而此举直接导致装修费大幅超支。对此,惠斯勒自我陶醉地写道,现在的餐厅是“真正的美而活了——光彩夺目、绚烂华丽,各种微妙的变化和精美的细部装饰都达到了精美绝伦的地步。”甚至直言:“与你先前对大厅的设计相比较,你的作品就好像一套练习曲,而我的则是一套完整的交响乐!”更离谱的是,惠斯勒竟然趁雷兰不在的时候,大肆邀请好友和媒体参观他的创作工程,最后竟然给自己的“破坏行为”开出2000几尼的酬劳费。

惠斯勒《蓝色和金色的和声:孔雀屋》(1876-1877)

对于惠斯勒的这种自作主张的行为,雷兰自然是十分生气。他只同意付给对方一半的酬劳。两人为此吵了一架,惠斯勒一怒之下撕毁了本应该挂在《来自瓷器国的公主》对面的一幅新作《三个少女》。最后,惠斯勒说服雷兰,让他完成餐厅里的最后一幅壁画——南墙上的一对金色孔雀。或许是报复这个小气鬼,惠斯勒故意把这对孔雀画成了正在打架的样子,还生怕雷兰不明白,取名《艺术与金钱》。“孔雀厅”的称呼由此而来。积累了多年怨气的雷兰终于忍不住在信中对惠斯勒火力全开:“你的虚荣心已经完全蒙蔽了你,你的恣意妄为给所有人都带来了麻烦。你学不会谦虚,这也是你多年来总完成不了作品的原因。在过去的八九年里,我预支了你将近一千几尼的酬劳,却从未收到你一幅作品。”对此,惠斯勒的回信只有很短的一句话:难道孔雀厅没完成吗?

惠斯勒的这种以自我为中心的个性从未改变,在他看来,一切艺术的最高目的都是为了抵达音乐。后来,他在传记中他仍毫无悔意地评价此事:“你懂的,画着画着就停不下来了,不用草稿,图案自动在笔下流淌而出。到最后已然渐臻佳境,每一笔都是神来之笔,画完整个房间又发现开始的地方必须加以润色,不然前后不和谐。最终蓝色与金色的协奏曲就这样跃然笔下,一切的一切都消失在创作的愉悦之中……”然而,正是惠斯勒目空一切的骄傲,成就了这件举世无双的艺术珍品。作为惠斯勒一生唯一的室内装潢作品,孔雀厅以其耀眼夺目的普鲁士蓝与金色绘画的辉煌协奏令人目眩神迷,并成为19世纪末盎格鲁-日本风格的经典之作。1923年,孔雀厅在美国弗利尔美术馆开幕时便进驻其中。整整一百年来,孔雀厅一直是弗利尔美术馆参观人数最多的房间,接受着来自世界各地的艺术爱好者的欣赏、惊叹与膜拜。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。